Dans le parc Sarmiento de Córdoba, quand le soleil se couche et la lune s’allume derrière les arbres, on entend des clic-clac, des rires, des sifflements, des gémissements et des coups, des cris, des pleurs. La nuit, le parc appartient aux prostituées trans de la ville. Parmi elles, Camila, qui a fui son village de province pour enfin naître à elle-même et vivre au milieu de sa nouvelle famille de trans, ses sœurs, toutes arrivées là avec leurs bagages, leur(s) histoire(s) et leurs bleus qu’elles cachent sous un maquillage éclatant. Elles vivent dans la grande maison rose de tante Encarna, la mère de toutes les trans du parc. Âgée de 178 ans, une poitrine gonflée à l’huile de moteur et le corps comme une carte routière de la violence argentine, la tante veille sur son troupeau et accueille les brebis égarées. Un soir, dans le parc, au milieu des arbres, des grottes, des seringues et des capotes, ce sont des cris différents qu’attrape l’oreille aiguisée de tante Encarna. Blotti dans les buissons, sous les ronces, c’est un bébé qui pleure.

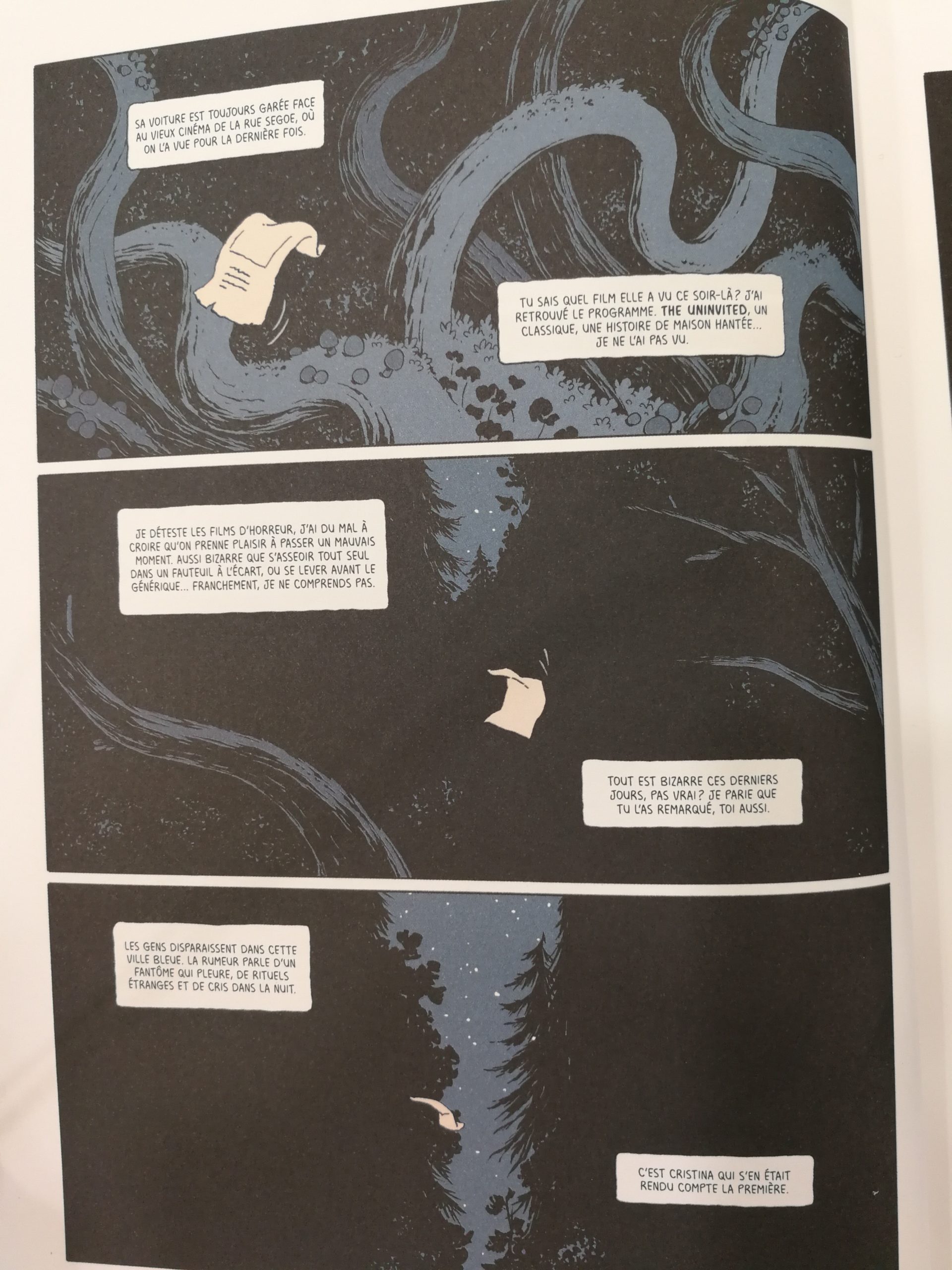

La nuit est profonde : il gèle dans le parc. De très vieux arbres qui viennent de perdre leurs feuilles semblent adresser au ciel une prière indéchiffrable, mais essentielle pour la végétation. Un groupe de trans fait sa maraude. Elles sont protégées par la futaie. Elles semblent faire partie d’un même corps, être les cellules d’un même animal. C’est comme ça qu’elles bougent, comme si elles formaient un troupeau. Les clients passent dans leurs voitures, ralentissent quand ils voient le groupe, et, parmi les trans, en choisissent une qu’ils appellent d’un geste. L’élue accourt. C’est comme ça que ça se passe, nuit après nuit.

Le parc Sarmiento se trouve au cœur de la ville. C’est un vaste poumon vert, avec un zoo et un parc d’attraction. La nuit, les lieux deviennent sauvages. Les trans attendent sous les arbres ou devant les voitures, elles promènent leurs charmes dans la gueule du loup, devant la statue de Dante, la statue historique qui donne son nom à l’avenue. Chaque nuit, les trans surgissent du fond de cet enfer, mais personne n’écrit à ce sujet, elles jaillissent afin de faire renaître le printemps.

La tante Encarna emportera ce petit enfant dans son sac à main. Il sera baptisé Éclat des Yeux. Les trans, elles, continuent leurs vies, avec ce petit être improbable en plus et une tante Encarna habitée par son nouveau rôle de mère.

Camila va nous présenter toutes ces filles en talons, robes moulantes et armures de fer. Elle va aussi nous raconter son histoire. Touche par touche, elle nous révèle une photographie sur laquelle les passants bien-pensants les regardent les yeux en feu et la bave aux lèvres ; sur laquelle les clients ont la main à la braguette, le cœur brûlant et le pied leste ; sur laquelle la sororité n’est pas juste un concept, mais une question de vie et de mort, aussi. La jeune María, sourde-muette, Natalí la louve-garou, Laura la femme enceinte, la seule née femme du groupe. Il y a aussi les Hommes sans Tête, arrivés meurtris par la guerre d’un pays lointain et qui errent, inoffensifs et perdus. Et Camila, donc, qui a laissé derrière elle un père alcoolique et une mère écrasée par son absence de place. À Córdoba, elle va étudier, et faire le trottoir. Elle raconte sa part de coups, des coups de chance, des coups de foudre et des coups de couteau, la maison rose de tante Encarna, la magie de Machi Trans, prêtresse de toutes les trans. Elle nous parle d’amour, de haine, de douleur, de repossession, de (re)naissance et de vie.

On se doute que dans ce roman, la part autobiographique est grande. La vie de Camila Sosa Villada aurait pu trouver une incarnation dans un personnage d’Almodóvar. Mais elle est née en Argentine, et son histoire se pare de réalisme magique, de poésie et de mystère. Sur la crête d’une vague incessante, on glisse d’un morceau de vie à l’autre, la légèreté de certains moments balayée brutalement par le goût du sang qui coule entre les dents. Il y a beaucoup d’amour et de lucidité dans le roman de Camila Sosa Villada, beaucoup de tristesse et malgré tout, toujours, une grande rage d’espérance.

Sous le patronage de la Difunta Correa, les trans du parc Sarmiento de Córdoba, tante Encarna et Éclat des yeux savent que chaque jour de plus est un miracle qui peut s’évaporer dans un souffle dont on ignorait qu’il serait le dernier.

Traduit de l’espagnol (Argentine) par Laura Alcoba

204 pages

Éditions Métailié