Né dans la campagne du Nordeste brésilien, Fernandinho n’aime pas ce rôle de petit garçon qu’on lui assigne. Il est une fille, c’est ainsi, et pourquoi donc n’est-ce pas évident pour les autres ? Rapidement, à son nom sera accolé veadinho, l’insulte, le mépris, et la protection désespérée de sa mère n’y changera rien. Les années passant, Fernando quittera sa campagne et son identité assignée, deviendra elle, deviendra Fernanda, Princesa, prostituée transexuelle des rues de São Paulo, Rio de Janeiro, puis Madrid, Milan, Rome, jusqu’à la prison de Rebibbia.

J’avais six ans et Cícera Maria de Conceição, ma mère, fatiguée par le travail dans les champs, me prenait dans ses bras et m’allongeait dans le grand lit. Dans un demi-sommeil, je la sentais, je la sens encore, m’enlever doucement mon short et ma chemisette.

Manuel Farías de Albuquerque, son mari, était mort quand elle était enceinte de moi. Mais pas avant d’avoir mis au monde mes deux sœurs et mon frère, Alaíde l’aînée, Aldenor le premier garçon et Adelaide. Tous mariés, tous émigrés dans les grandes villes du Brésil. São Paulo et Rio de Janeiro.

La dernière à quitter la maison fut Adelaide. Álvaro lui faisait la cour, elle tomba enceinte. Cícera fit un esclandre dans le village. Elle quitta les champs de maïs et de coton, déboula chez le prêtre, chez le préfet. Elle réclama son dû, le sien et celui de sa fille : ce mariage devait se faire. Au départ, la famille d’Álvaro s’y opposa. Puis Dona Inacina intervint, elle parla avec tout le monde et arrangea tout. On pleura à l’église, on fit la fête à la fazenda. Du guaranà et du gâteau de goiaba pour mes cousins et moi. De la liqueur de jurubeba et du churrasco pour eux, les grands. Une fête nordestine. On tua un veau et deux dindons. Álvaro emmena Adelaide. Cícera et moi, on resta seuls.

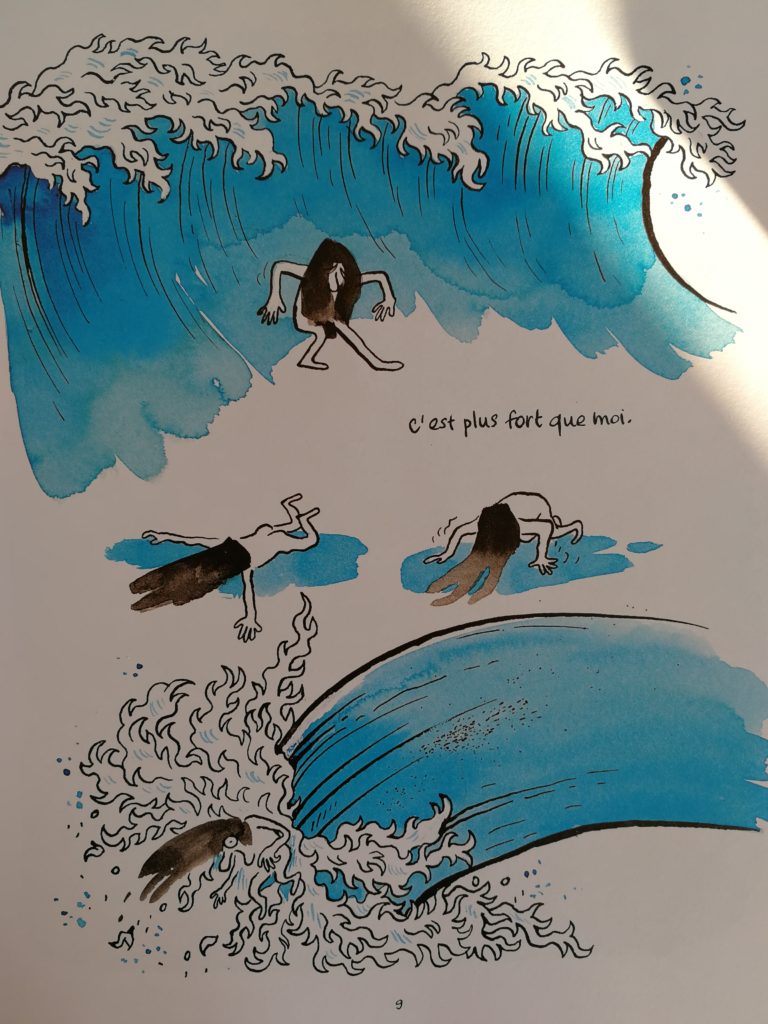

A partir de là, c’est une vie de film, de roman, plus grande que la vie que crée Fernanda. Assurée et déterminée, elle avancera vaille que vaille vers son objectif : donner à son corps son apparence cachée et vivre libre. Tu peux l’imaginer, lectrice, lecteur, mon artifice, cette vie a été non pas ponctuée mais tissée de violences. Viols, agressions, abus, extorsions … Tout ce que tu peux imaginer de la vie d’une prostituée transsexuelle dans le Brésil puis l’Italie des années 80 et 90, elle l’a vécue. Cela fait d’ailleurs la première puissance de ce texte : la rudesse et la violence de sa vie, bien que marquées dans sa chair, font partie des pavés qui la mènent, voire la poussent vers son objectif, vers ce destin qu’elle se rêve. Elles font partie de sa construction, au même titre que les rencontres protectrices et solidaires, moteur de fantasmes qui pousseront à travers les cicatrices.

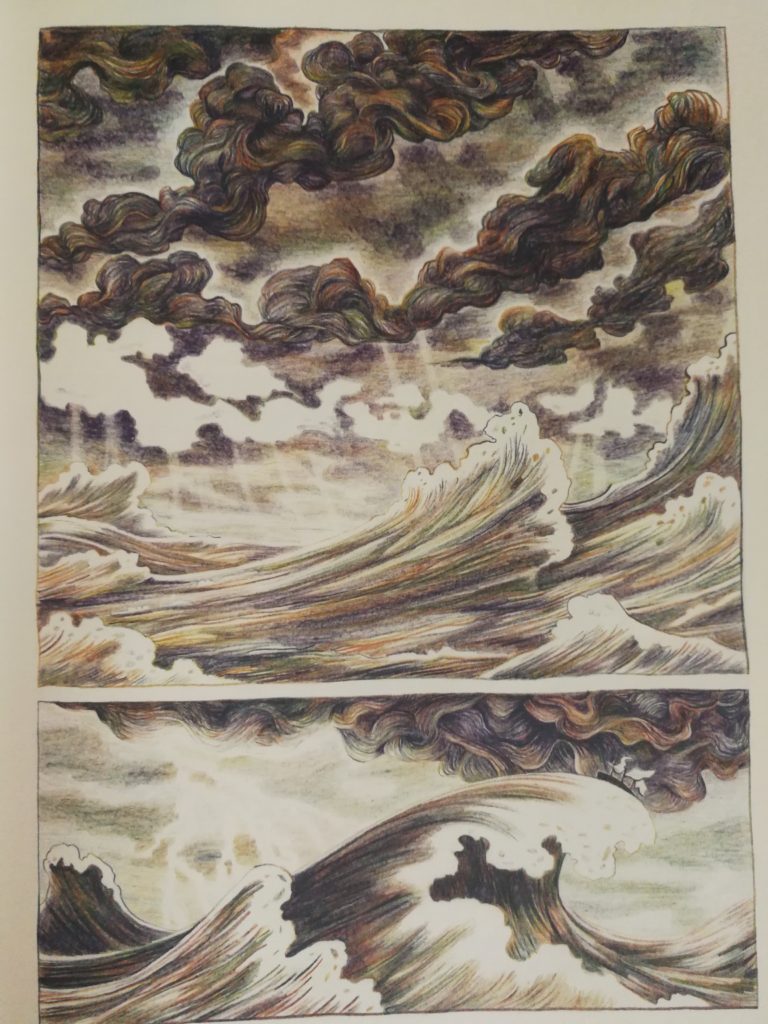

La seconde puissance de ce texte vient de son histoire à lui. Récit pionnier de la littérature transgenre, raconté à la première personne, Princesa est un récit à mains multiples né des échanges entre Fernanda, Maurizio Iannelli et Giovanni Tamponi. La première en est la pièce maîtresse, l’incarnation et la conteuse. Les deux autres sont des camarades de prison, des frères d’enfermement à Rebibbia. Maurizio, ancien membre des Brigades Rouges devenu réalisateur, et Giovanni, berger sarde qui s’est fait braqueur armé. La première écrira son histoire dans un mélange d’italien et de portugais brésilien, le troisième le retraduira en italien tartiné de sarde et le second (c’est clair, non ?) finira la mise en page, ajoutera quelques tournures littéraires pour parachever l’œuvre. Récit personnel et collectif, traduction dès sa naissance retraduite et adaptée, Princesa est à l’image de son autrice et héroïne, intime et plurielle, plurilingue et nouvelle, née d’elle-même et par les mots et les fantasmes des autres. Princesa est l’histoire d’une vie qui fuse hors des flammes et des murs porteurs de sociétés écrasantes et renfermées, mais aussi l’histoire d’une femme qui s’empare de sa vie et s’en va, migre vers d’autres lieux, se confronte. C’est enfin, même si le récit en parle peu, une littérature carcérale, fondamentalement, car sans l’enfermement et Rebibbia, ce récit n’existerait pas. Il est l’enfant de trois marginaux de la société italienne et mondiale, des enfants de leur époque et leurs pays qui nous apportent une œuvre inclassable et transcatégorielle, dont les thématiques et les violences restent dramatiquement d’actualité.

Princesa, enfin, c’est un parcours. Celui de Fernanda, de sa transformation et de sa détermination. Celui de l’écriture, des allers-retours dans les cellules et dans les langues. Celui de son édition en français, aussi, qui nous intéresse ici. Fruit de la collaboration entre cinq traductrices suite à une journée d’étude sur le projet Princesa 20, il a s’agit à nouveau d’un travail de tissage, un nouveau parcours comme celui de Fernanda, de l’intime vers l’extime, d’une langue déjà triturée, pliée, recomposée à plusieurs, vers une autre. Être cette fois plusieurs pour unifier.

Texte unique et inclassable, aventure humaine, sociale, langagière et éditoriale hors du commun, désir ardent d’existence, Princesa la femme comme le livre, se mettent à nu devant nous pour nous montrer comment arracher son existence des mains des autres peut être une douleur jouissive et salvatrice, une construction commune pour mieux découvrir l’autre.

Pour en savoir plus sur le livre, Fernanda, les démarches… , le site (en français) du projet Princesa 20

Traduit de l’italien par Anna Proto Pisani, Armelle Girinon, Virginie Culoma-Sauva, Judith Obert et Simona Elena Bonelli

Éditions Héliotropismes

188 pages