A Noël, mon neveu a eu des BD, alors avant qu’il ne les emmène, j’en ai lu un peu ^^ Mais j’ai aussi lu des miennes, de BD, quand même

Le mètre des Caraïbes, Lupano et Chemineau

En 1999, la NASA perd un satellite de la mission Mars Climate Orbiter, pour la raison la plus drôle du monde : les données de navigation mélangeaient les miles et les mètres, et le satellite passa trop près de l’atmosphère martienne. Cet accident est le prétexte pour Lupano et Chemineau de raconter l’histoire du système métrique à travers l’histoire de Joseph Dombey, qui quitte la France révolutionnaire en direction des jeunes États-Unis, avec dans ses bagages le mètre, le kilo et le mètre cube étalon. Mais son bateau rencontrera des pirates et des folles aventures. On sait comment ça se termine : les États-uniens adopteront le système anglo-saxon. Grâce à cette BD aussi drôle que piquante, on sait désormais pourquoi !

La bibliomule de Cordoue, Lupano et Chemineau

Nous sommes au Xème siècle, dans le califat d’Al Andalus. La dynastie régnante des Omeyyades est au sommet de sa puissance et sa culture et ses arts rayonnent dans le bassin méditerranéen. Mais à la mort du calife Al Hakam II, le vizir Al Mansûr, assoiffé de pouvoir, manipule le jeune héritier pour gérer les affaires. Parmi ses obsessions : un autodafé géant pour détruire les livres jugés hérétiques de la grande bibliothèque de Cordoue. Horrifié par cette idée, le bibliothécaire de Cordoue, aidé par Lubna, une copiste-esclave, et Marwan, un ancien disciple-voleur qui tombait à pic, s’enfuit de la ville en emportant avec lui le plus de livres possible pour les emporter en sécurité, au nord du pays. Une histoire rocambolesque et très émouvante sur l’amour des livres et du savoir, de la culture et des histoires, qui raconte avec beaucoup d’humour une histoire méconnue dans nos contrées, et la puissance de peur (chez les uns) et d’espoir (chez les autres) transportée par la littérature. C’était super.

Paracuellos, Carlos Giménez

Celle-ci je n’ai pas eu le temps de la lire en entier, mais c’est pas très grave car je l’ai dévoré et redévoré quand j’étais gamine. Paracuellos ce sont les histoires des enfants laissés, pour des raisons diverses et variées, dans les pensionnats pour enfants de la phalange de l’Espagne franquiste. On y suit les aventures quotidiennes de différents gamins, dont l’auteur, qui grandissent comme ils peuvent sous le joug combiné des autorités religieuse et martiale. La faim, le froid, l’amitié, les privations et, toujours l’espoir de l’après, de la sortie. Un immense classique, toujours aussi fort et bouleversant.

Walicho, Sole Otero

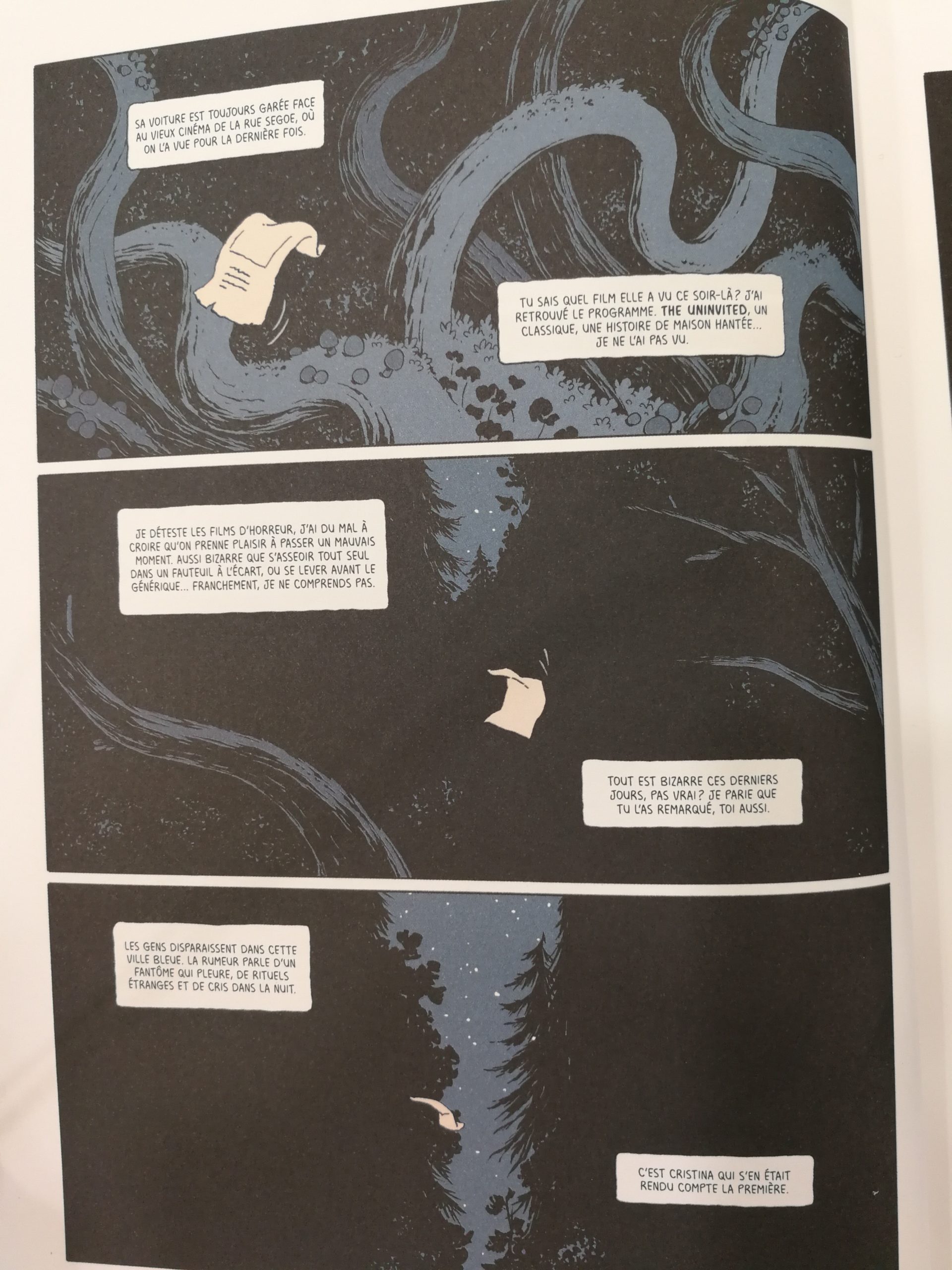

Dans une étrange maison de Buenos Aires, des choses inquiétantes se passent. Des hommes s’y retrouvent la nuit et rentrent ensuite chez eux sans souvenir de ce qui s’y est passé. Depuis des siècles, trois sœurs y œuvrent, arrivées d’Europe avec un bouc et installées dans la rudesse argentine. Elles protègent les femmes, les aident à avorter et se soigner, sous la menace constante des hommes et religieux des alentours. A travers les siècles elles continuent d’agir, perturbant la vie de celles et ceux qui les entourent. Bonnes ou mauvaises sorcières ? La réponse n’est pas si simple.

Sole Otero nous raconte une histoire de l’Argentine dans cette grande BD incroyable, tant au niveau de la narration que du dessin. Un voyage fou, un roman graphique choral immersif et bousculant par une grande autrice de la BD contemporaine. Elle rejoint les rangs de cette génération d’autrices latinas qui fait mon bonheur (et le tien aussi j’espère) et se tient aux côtés de Mariana Enriquez, Samanta Schweblin et les autres.

Je devrais reparler d’elle bientôt, vu que j’ai enfin décidé de la lire mieux et que son album Naphtaline m’attend gentiment !

10 minutes à perdre, Tixier, Risbjerg

Tim et ses parents viennent de déménager suite à la perte de travail du père. Alors que les darons partent manifester, Tim reste, pour la première fois, seul dans la nouvelle maison et le nouveau village pendant 2 jours. Peu d’internet et pas de skate park, il ronge son frein, commence à détapisser sa chambre. Et là, c’est le début du mystère : un message est écrit sur les murs, cryptique et inquiétant. La jeune voisine lui racontera l’histoire de l’ancien propriétaire, du braquage qu’il a commis, du butin jamais retrouvé et de sa mort suspecte, et c’est le début d’une enquête palpitante pour les deux nouveaux ami-es.

J’avais moi-même 10 minutes devant moi et ai emprunté cet album à la bibliothèque de Lyon, en attendant mon train, et j’ai passé un très bon moment. Classique et bien mené, un album qui mène sa barque sans surprise mais avec plaisir.