Une femme se retrouve hantée par le fantôme de sa grand-tante, morte bébé, dont elle avait retrouvé les os elle-même enfant.

Une bande de jeunes filles part se baigner dans une tufière pendant l’été, en compagnie du beau Diego. Tandis que les corps se rafraichissent, les esprits s’échauffent.

Un vagabond, qui vient vider ses intestins sur le trottoir d’un quartier populaire avant d’en être viré manu militari à coups de coups et d’insultes, pourrait-il jeter une malédiction ?

Joséfina, contrairement à sa mère, sa grand-mère et sa sœur, n’a jamais eu peur de sa vie. Mais après un voyage familial à Corrientes, l’effroi la saisit avec démesure pour ne plus jamais la quitter.

En visite à Barcelone pour revoir une amie, Sofia est incommodée par une odeur de charogne putréfiée que personne d’autre ne semble remarquer.

Dans un hôtel d’Ostende (province de Buenos Aires), il paraitrait que le mirador est hanté. Tout comme d’autres pièces du bâtiment, d’ailleurs.

Ma grand-mère n’aimait pas la pluie et avant l’arrivée des premières gouttes, lorsque le ciel s’assombrissait, elle allait dans l’arrière-cour avec des bouteilles qu’elle enterrait à moitié, goulot vers le bas. Je la suivais et lui demandais grand-mère, pourquoi tu n’aimes pas la pluie, pourquoi tu ne l’aimes pas. Mais elle, rien, évasive, pelle à la main, fronçant le nez pour sentir l’humidité dans l’air. Si finalement il pleuvait, bruine ou orage, elle fermait portes et fenêtre et montait le son de la télé pour couvrir le bruit de l’eau et du vent -la maison avait un toit en tôle- ; et si l’averse tombait au moment de sa série préférée, Combate, il n’y avait plus rien à en tirer, elle était éperdument amoureuse de Vic Morrow.

L’exhumation d’Angélita

Moi j’adorais la pluie, elle ramollissait la terre sèche et je pouvais ainsi m’adonner à ma manie de creuser. Le nombre de trous !

Une jeune femme se découvre une fascination morbide pour les battements de cœurs malades.

Deux ados fans hardcore d’un chanteur de rock commettent l’irréparable.

Un jeune homme met à disposition ses talents de caméraman pour toute situation sortant de l’ordinaire. Alors que les captations de relations sexuelles s’enchaînent, il est appelé pour une histoire de possession.

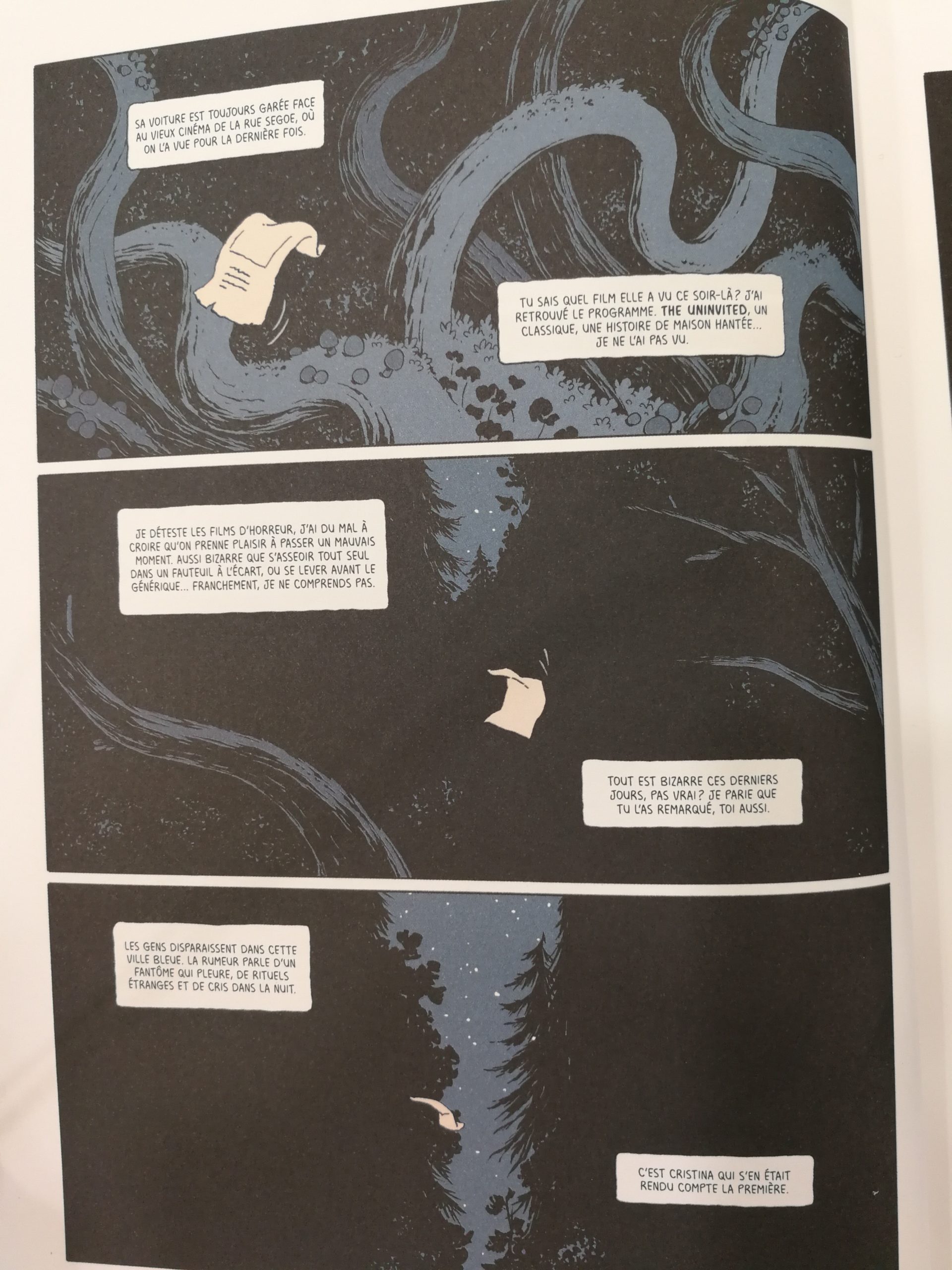

Mechi travaille aux archives des enfants disparus, Pedro, lui est journaliste spécialisé dans ce domaine. Quelle n’est pas leur surprise, un beau jour, de retrouver une jeune fille manquante depuis des mois au beau milieu du parc Chacabuco.

Dans un immeuble, une vieille femme meurt dans l’incendie déclenché par la rencontre entre sa cigarette et ses draps. Près de là, une femme contemple elle-même ses braises, les papillons de nuit, les mites et les trous de sa vie.

Cinq copines se cotisent pour s’acheter un Ouija et communiquer avec les morts. Et puis, peut-être, avec les parents de l’une d’elles, « disparus ».

Est-ce un plaisir de retrouver Mariana Enriquez ? Bien sûr. Et avec des nouvelles ? Tellement. La grande écrivaine argentine qui a montré sa dextérité narrative et son talent dans l’incroyable roman qu’est Notre part de nuit, nous avait déjà fait goûter à la forme courte avec le très très formidable Ce que nous avons perdu dans le feu. Ce recueil de douze nouvelles est donc non seulement un plaisir par anticipation, mais un régal de lecture. Attention, néanmoins, toutes ne sont pas à lire au petit-déjeuner !

On retrouve dans les différentes nouvelles certaines thématiques déjà présentes dans ses autres textes, cette curiosité pour le monde de l’adolescence et ses transgressions. La violence d’une société de plus en plus écartelée, avec des riches plus riches et surtout ici des pauvres plus pauvres. La maltraitance des enfants, entre prostitution, enlèvements, traite et meurtre. Et beaucoup, beaucoup de fantômes. Les fantômes des âmes oubliées, des histoires familiales dont on ne peut se détacher, ceux des desaparecidos, qui hanteront encore longtemps l’histoire du pays.

Mariana Enriquez nous raconte surtout que tout le monde, sans exception, a en lui un fantôme, une blessure et un bout de perversité, les trois étant souvent liés. Prenons cette jeune femme qui ne peut jouir qu’en entendant un cœur malade et se créé des fantasmes de plus en plus violents sur le muscle cardiaque et ses maladies, aurait-ce un rapport avec les souvenirs flous d’un homme malade, nu, alors qu’elle avait cinq ans ?

Perversion anodine ou plus malsaine, peur inconséquente ou paralysante, Mariana Enriquez les creuse pour en montrer le pus, la moisissure dont elles sont issues ou bien qu’elles engendrent, toute entourées de leurs fantômes, parfois moqueurs, parfois stoïques, parfois inquiétants, mais toujours signifiants. Les relations familiales, et notamment les transmissions mère-fille, les abandons, liens fraternels, rien n’échappe à la plume de Mariana Enriquez, qui ne laisse de répit nulle part. L’horreur est partout, même la plus basique, la plus vile, la moins surnaturelle, et chacun d’entre nous en est capable.

Et on adore qu’elle nous raconte cela.

Traduit merveilleusement de l’espagnol (Argentine) par Anne Plantagenêt

Éditions du Sous-Sol

246 pages