À l’automne 2013, un charnier est découvert à Tomašica. Il s’agirait sans doute des mort-es bosniaques et croates de la ville de Prijedor et ses environs, massacré-es durant l’été 1992, lors des premiers mois de la guerre qui lacère le pays depuis son indépendance, et qui ne trouvera son terme que dans un autre massacre, apogée sanglante de la politique de nettoyage ethnique menée par la république serbe de Bosnie et la Serbie, à Srebrenica.

Tomašica, octobre 2013

Midi trente, la pause déjeuner est finie. L’équipe remballe les restes du repas servi sur le capot d’une voiture, à défaut de table. « Something sweet, elle m’a dit en me proposant un carré de chocolat en guise de dessert. Une petite douceur, on en a bien besoin tous, ici. » Senem remet un masque, enfile des gants propres sur sa combinaison blanche, ajuste sa casquette bleu marine. Je gravis le monticule de terre qui borde la fosse, grande comme un terrain de foot. Senem est déjà en bas, loin derrière la balise de la police que je n’ai pas le droit de franchir. Le Bobcat démarre, les pioches s’activent, le travail reprend.

Je ne savais pas à quoi m’attendre en arrivant ici. Rien ne m’avait préparé à la vue d’un charnier. Rien, si ce n’est quelques images d’archives aperçues dans des reportages, ici et là, les récits des survivants qui auraient pu se trouver au fond de cette fosse. Mais de ce qui se passe au moment où la terre s’ouvre pour laisser remonter le passé, je ne savais rien.

Je m’attendais à l’horreur, à l’indicible, à l’irreprésentable. À l’idée d’un charnier.

Un charnier, ce n’est pas une idée. Un charnier c’est du boulot. Il n’y a pas de place pour des idées devant ce trou béant dont il faut extirper les corps avant que l’hiver n’arrive.

Selon ton âge, tu auras peut-être plus ou moins de souvenirs de cette guerre. Moi j’avais 6 ans en 1992. En 1995, on a déménagé avec ma famille, d’un village perdu vers un autre un peu moins perdu avec moins de neige. Super, me diras-tu, mais quel est le lien avec une guerre inter-ethnique et génocidaire liée à l’éclatement de la Yougoslavie et dont les effets ont encore des résonances de nos jours ? Et bien figure-toi qu’en septembre 1995 je n’étais pas la seule nouvelle dans la petite école Milvendre au bord du Rhône. Il y avait aussi Selma, qui était bosniaque. Si je me rappelle bien, elle est restée un an, puis est rentrée à Sarajevo. Je crois qu’elle était là avec ses parents. Mais je ne me rappelle pas bien. Parce que je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Je crois que je ne comprenais pas vraiment qu’il y avait une guerre et à quel point elle était terrible. Et je crois que je découvre seulement aujourd’hui tout le reste.

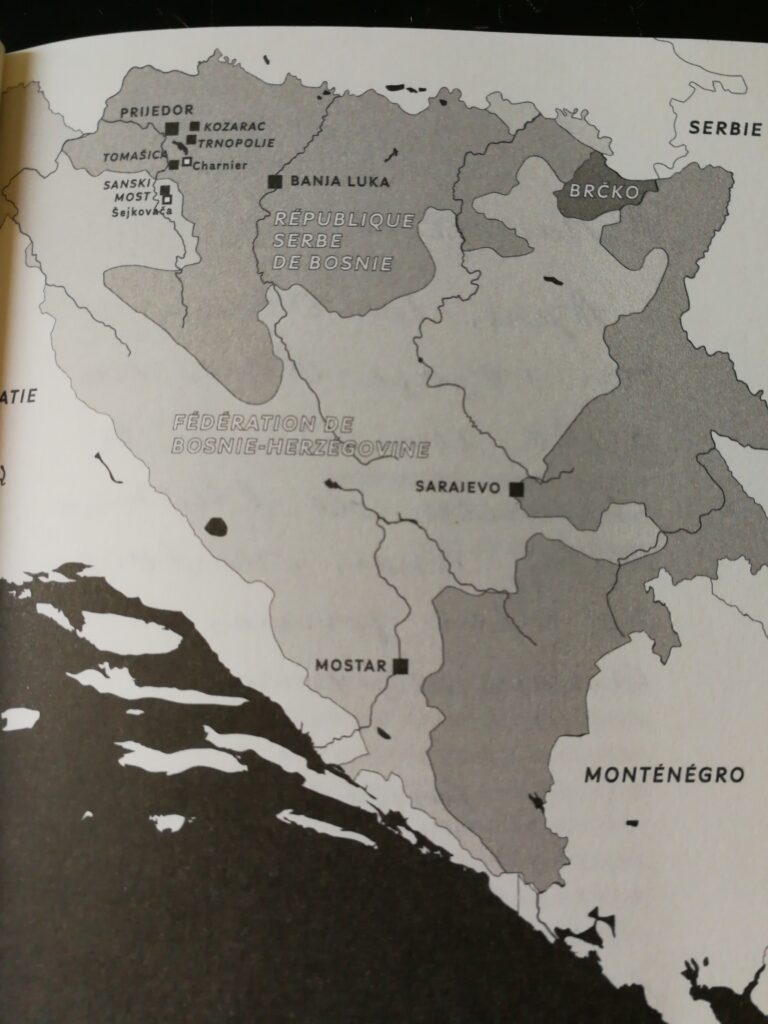

Pour écrire cette chronique, je regarde la carte de la première page, histoire de bien resituer les villes dont parle Taina Tervonen, j’aime bien savoir où je suis. Sur la carte, au milieu de la Bosnie, dans la région de Banja Luka il y a une ligne délimitant une région proche de la Croatie, qui reprend un terme qui m’avait fait tiquer dans le livre, mais que je n’avais pas creusé sur le coup : « République serbe de Bosnie ». Et puis pareil de l’autre côté, près de la frontière serbe. Tiens, regarde plutôt :

Ce n’est pourtant pas si loin, la Bosnie-Herzégovine. Sarajevo est à 1500 km de Lyon à peine en voiture (Marseille-Brest, c’est 1200). Mais jusqu’à aujourd’hui, j’ignorais que le pays était ainsi divisé. Pourtant je connaissais la guerre, je connaissais l’existence des accords de Dayton. Je connaissais Srebrenica, Ratko Mladić et Slobodan Milošević. Il était temps d’en apprendre plus.

Taina Tervonen nous raconte dans ce grand reportage le travail de deux femmes, Semen et Darija. La première est anthropologue judiciaire et la seconde enquêtrice. Leur travail est complémentaire : quand Senem travaille à sortir les corps des charniers et recueillir tout ce qui pourrait servir à leur identification, Darija, elle, part à la recherche des familles des disparus pour prélever des échantillons sanguins pour les correspondances ADN, retracer l’histoire des disparus, leur description physique, leur dernier jour avec leurs proches. Lorsque Taina arrive à Tomašica, cela fait un mois que l’équipe arrache des corps à la glaise. Il y en a 109, sur une possibilité de 900. Lors des funérailles collectives organisées le 20 juillet suivant, ce seront presque 300 âmes qui seront rendues à leur nom et leur famille.

L’ouvrage est dantesque et les conditions de travail risibles. La morgue est installée dans une ancienne usine, sans système de refroidissement, avec une équipe restreinte à qui l’on refuse plus de financement. Les politiques viennent faire de la représentation lors de l’ouverture des charniers et pendant les funérailles, puis disparaissent, laissant chacun dans son silence, ses souvenirs et sa douleur. La guerre est finie depuis presque vingt ans quand Taina arrive, mais sa présence est partout. Le charnier de Tomašica est une épreuve. Les corps ont été particulièrement bien conservés par la glaise de cette ancienne mine, et la présence de charniers secondaires rend la complétion et l’identification des victimes encore plus compliquée. D’autant que, dans les années qui ont suivi la fin de la guerre, des noms ont été rendues à certaines victimes avec un peu trop de rapidité, obligeant la réouverture de dossiers et une nouvelle plongée dans l’horreur pour les familles. Et puis de nombreuses familles ont fui, cherché refuge dans d’autres pays et ne sont jamais revenues.

Chaque jour à Tomašica des femmes apportent à manger aux équipes, des familles viennent voir s’ils ne reconnaîtraient pas, au milieu des restes, le pull d’un frère, les chaussures d’un père, la robe d’une fille. À chaque nouvelle ouverture de charnier, c’est la même rengaine, les mêmes espoirs et les mêmes peurs. Dans cette région de la fameuse république serbe de Bosnie, qu’en est-il du rapport à ces morts, à ces disparus ? Chaque communauté continue de réécrire l’histoire, de creuser les déchirures dans les mots ou le silence, le révisionnisme ou le déni.

Avec délicatesse, Taina Tervonen se glisse dans cette histoire qu’elle connaît mal pour donner la parole à celles et ceux qui tentent de combler les trous, d’apporter un peu d’apaisement. Aux côtés de ses protagonistes et des familles qu’elles rencontrent, elle prend et nous donne à voir la mesure des choses, de cette guerre laissée de côté, de ce génocide dont les morts sont encore à trouver et à nommer. Une enquête au long cours pour donner une dernière fois la parole aux morts et la rendre aux vivants et qui rend magnifiquement hommage aux femmes et hommes qui œuvrent à faire le lien entre les deux.

De Taina Tervonen, je ne peux que t’enjoindre à lire son autre livre paru chez Marchialy, Les otages, dont je t’ai parlé précédemment. Les fossoyeuses a également une déclinaison documentaire, que tu trouveras sur la plateforme Tënk, sous le titre Parler avec les morts. Et pour suivre une autre histoire d’anthropologues judiciaires, tu peux te tourner vers la formidable Leila Guerriero et son livre L’autre guerre dont je t’ai aussi parlé, au sujet des morts de la guerre des Malouines. Les deux journalistes ont d’ailleurs échangé lors d’une rencontre à la Villa Gillet en mai 2023.

Éditions Marchialy

262 pages