Anaïs et son époux Hugo vivent à Paris depuis quelques années déjà. Lui banquier, elle femme de banquier, ils débordent tous deux d’une folle énergie créatrice. Mais Anaïs étouffe. Tiraillée entre son amour pour son mari, ce besoin de création, des désirs grandissants et inavouables, Anaïs cherche désespérément sa place et sa vie et lutte contre elle-même, contre le désir qu’elle suscite, inlassablement chez les autres, contre son passé et ses secrets, quitte à se noyer.

Anaïs Nin fait partie de ces noms qui résonnent entourés d’images, de fumées et de mystères dans mon esprit. Elle fait également partie des ces autrices et auteurs qui m’impressionnent beaucoup et que je n’ai jamais lu. Cette magnifique bande-dessinée est donc une introduction parfaite au personnage, sa vie, ses œuvres et ses questionnements.

Connue comme la première femme ayant publiée des œuvres érotiques, Anaïs Nin est surtout l’autrice insatiable de journaux intimes. Elle y confie depuis sa jeunesse son quotidien et ses réflexions. Arrivée à Paris, cette jeune femme brillante, ouverte et belle va rencontrer et lier amitié avec de nombreux·ses auteurices, se passionner pour la psychanalyse et vivre des amours passionnées avec notamment Henry James et sa femme June. Sa liberté sexuelle fait d’ailleurs partie de son aura et elle apparaît comme une figure de l’amour libre et du désir sans frein.

Je suis le miroir du désir des hommes. Et les personnages que j’incarne pour eux allument le feu de leur créativité

Cette somptueuse bande-dessinée (je reviendrai juste après sur ce côté-là avec mes peu de mots) m’a permis de découvrir une Anaïs Nin beaucoup plus complexe que celle que j’avais pu imaginer (comme c’est étonnant…). Passionnée et débordante, elle souhaite par-dessus tout écrire un roman, faire sortir d’elle ce qui l’étreint et partager avec les autres ces choses qui dansent et vibrent en elle. Mais sauter le pas est chose complexe, et la vie mondaine et bourgeoise de Paris n’aide pas à s’exprimer. L’attentisme de son époux la rend malade et elle se bat contre elle-même, contre ce qu’elle prend pour un égoïsme dévorant, contre une sensualité à fleur de peau qu’elle n’ose aborder. Sa rencontre avec Henry Miller sera un tournant dans sa carrière d’écrivaine et leur relation l’étincelle qui déliera son poignet et son esprit. Mais plus encore la rencontre avec June Miller sera importante dans son cheminement.

Femme pleinement ancrée dans son époque, elle fréquentera tant les écrivain·es que les psychanalystes ou les peintres et tracera son chemin de vie, moral, sentimental, en slalomant entre les conventions sociales d’une première moitié du XXème siècle qui effleure l’ivresse de la liberté, mais où résonne, au loin, quelque marche funeste. Anaïs Nin sait que pour être pleinement vivante, en accord avec elle-même et le miroir que lui renvoie ses journaux intimes, elle doit se libérer des attentes qui pèsent sur elle, qu’elle peut parfois aussi s’imposer, et se laisser guider par son instinct. C’est seulement ainsi qu’elle pourra, peut-être, unir ses désirs et le monde.

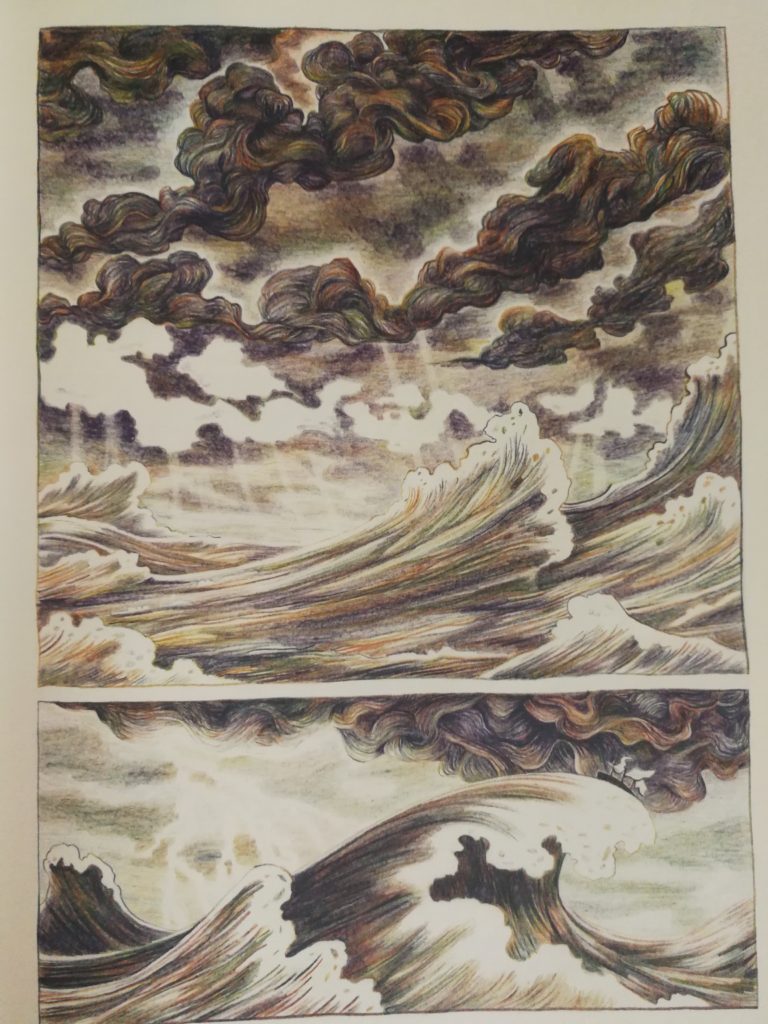

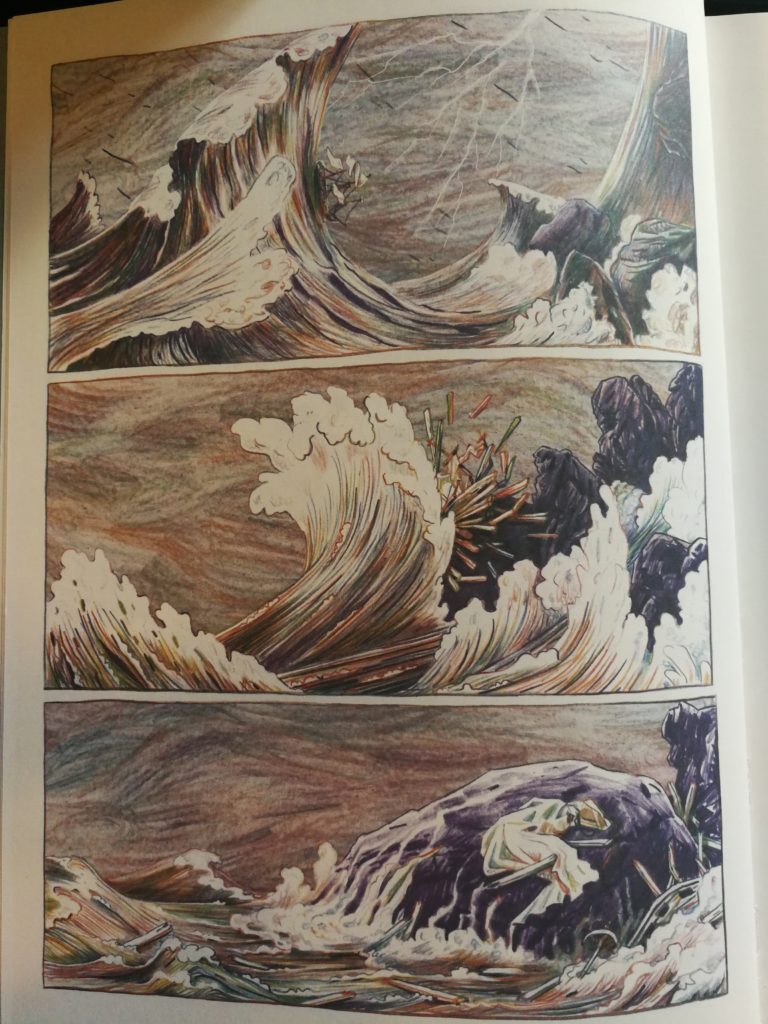

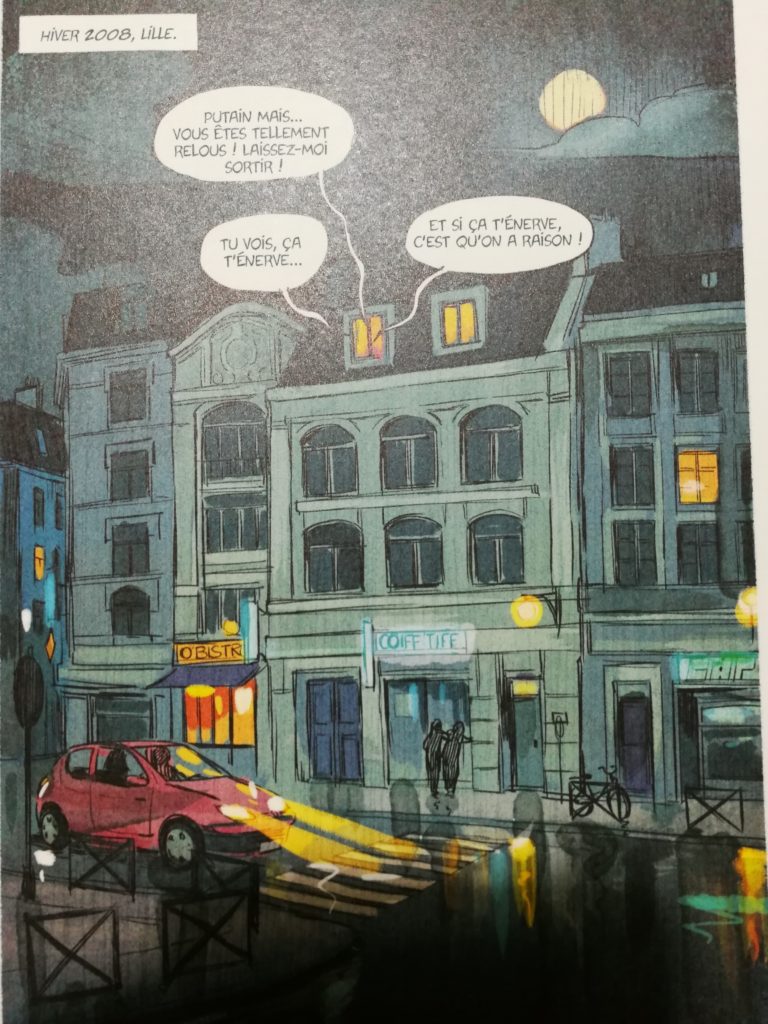

Je t’ai dit que c’était beau, lectrice, lecteur ? Tu n’imagines même pas. Avec un dessin qui semble très minimaliste, peu de traits, et une palette de couleurs restreintes, Léonie Bischoff créé un monde. D’une grande finesse et d’une folle profondeur, les dessins viennent souligner les pensées d’Anaïs, ses questionnements, ses plongées désespérées et illustre magnifiquement sa souffrance et la dualité qui la déchire. Chaque page nous immerge un peu plus dans la psyché d’Anaïs et nous aide à la comprendre à l’accompagner, et à la désirer, un peu, nous aussi !

Un sublime album, qui vaut autant le détour pour son dessin incomparable que pour la superbe manière de nous emmener aux côtés d’une femme complexe et libératrice en gardant les nuances et la profondeur de sa vie et de ses pensées. Et c’est très beau. Je vous l’ai déjà dit que c’était beau ?

190 pages

Casterman