En 1976 débute en Argentine le « Processus de réorganisation nationale », nom policée de la dictature initiée par le général Videla et sa junte. Trois autres lui succèderont jusqu’en 1983 et le retour de la démocratie avec l’élection de Raul Alfonsin. Si les années qui précédèrent le coup d’état de la junte militaire étaient déjà compliquées et sombres, le coup d’état de 1976 écrase de sa botte des milliers de vies.

C’est une ville étrange où il faut savoir où on va

j’ai posé la question l’autre soir au chauffeur du bus 29

ce bus que j’attends en face du grand parc où on torturait

en technique

grand parc avec des grands arbres et des bâtiments blancs

aux toits de tuiles

et un peu partout

dans les allées

les visages en noir et blanc de ceux

qu’on torturait

en technique

dans une des bâtiments blancs

les griffes du tigre

il faut savoir où on va ici.

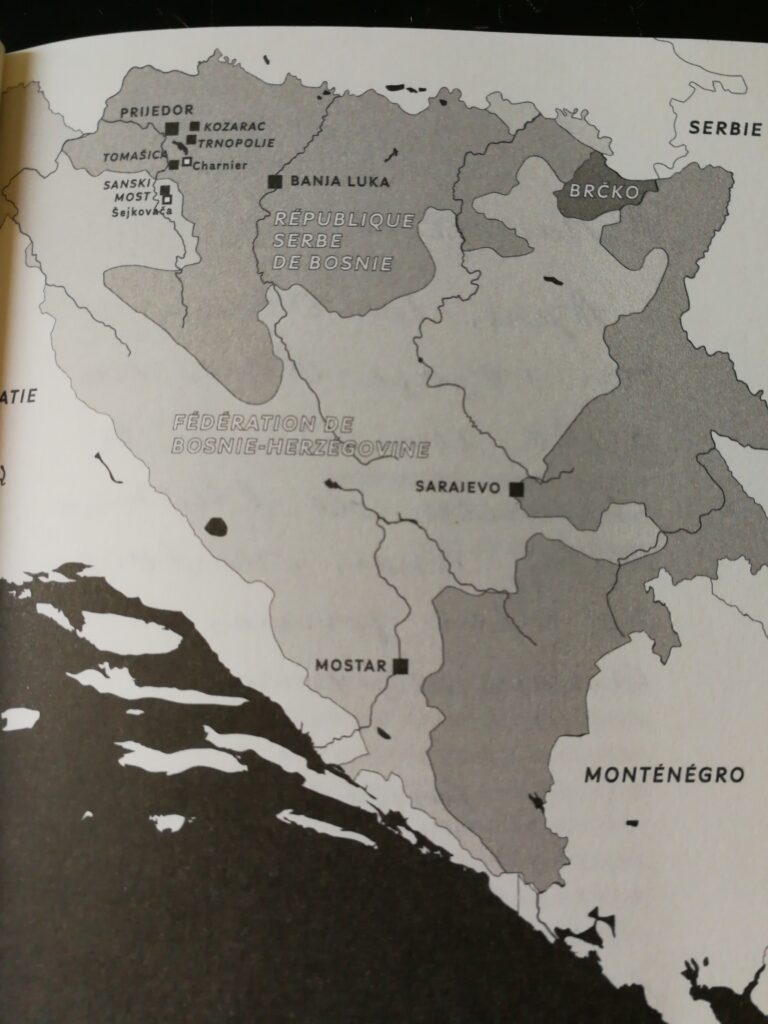

La dictature argentine, terme singulier pour des juntes plurielles qui ont fait de la torture et de la mort un art, ce sont des milliers de victimes, de desaparecidos et d’enfants volés. Les juntes sont passées maitresses dans l’art de dissimuler, de dissiper, de faire s’évanouir aux yeux de tous leurs crimes. Le principal, le plus connu des centres de torture et de détention, la lugubre École de la marine (ESMA) trône au centre de la ville, le long de l’avenue Libertador. Les enfants arrachés à leurs parents sont confiés aux militaires tandis que leurs parents sont jetés dans le Rio de la Plata, ou dans des fosses communes.

L’Argentine est aujourd’hui sans doute la plus connue des dictatures de cette époque, alors qu’à ce moment-là elle est le dernier pays à plier sous « les ailes noirs du Condor » comme l’écrit Émilienne Malfatto. C’est tout le cône Sud qui meurt sous le talon des militaires, pour le plus grand plaisir de Nixon et Kissinger qui peuvent souffler un peu, la terreur rouge est arrêtée.

Émilienne Malfatto et Rafael Roa remontent le cours de cette histoire, du coup d’état aux procès récents en prenant pour fil les enfants volés. Symboles de la dictature par le projet que ces enlèvements sous-tendent, ils sont également l’un des maillons d’une opposition pacifique qui garde encore aujourd’hui la mémoire et la lutte, celles des mères et grands-mères de la place de Mai.

Les deux nous emmènent dans une déambulation dans les rues hantées de Buenos Aires et d’autres histories argentines, à la recherche des ombres des desaparecidos, dans les pas des locas de la plaza de Mayo, comme les surnommait les militaires, elles qui tournaient en rond, un lange sur la tête, réclamant leurs enfants, leurs petits-enfants. Elles qui, après que le président Alfonsin aura fait un début de procès, et bien que le président Menem aura libéré et amnistié les tortionnaires, sauront se glisser dans la faille, mettre le pied dans la porte qui permettra de ramener tout ce petit monde devant les tribunaux. Mais restent les absents. Restent les enfants aujourd’hui de quarante ans qui ignorent leur véritable identité (et ignorent qu’ils l’ignorent). Trente mille desaparecidos, cinq cents enfants volés.

C’est un pays qui ment qui ne veut pas se souvenir

une ville de mensonge

Buenos Aires aux longues avenues et aux relents

humides

où l’espagnol a l’accent italien

où le fleuve ressemble à la mer

où on prétend avoir oublié

C’est un pays étrange où il manque des gens

c’est comme ça

comment le dire autrement

il en manque quelques milliers

on les a emmenés et ils ne sont jamais revenus

Alors que Milei suit de son regard fou placardé sur les murs, son regard froid de révisionniste les chemins hésitants de la narratrice, celle-ci s’interroge à son tour sur le rapport de l’Argentine avec son passé. Des grands procès de 85 aux amnisties jusqu’aux nouveaux procès de 2011 marqués (trop ?) du sceau du kirchérisme. Toutes ces étapes qui amènent à maintenant, aujourd’hui, à Milei. Un hommes qui nie, qui rejette, qu’on imagine bien s’arroger le pouvoir pour ne jamais le rendre et rouvrir les plaies encore suintantes de ce pays mal cicatrisé.

Comment raconte-t-on une dictature ? On savait déjà avec ses textes précédents (je t’ai déjà parlé de deux d’entre eux : Les serpents viendront pour toi et Que sur toi se lamente le Tigre) qu’Émilienne Malfatto savait rendre la dureté et la violence avec une luminosité et une poésie empreinte d’une humanité tranchante. Elle n’a pas peur des mots, des questions les plus simples comme les plus inconcevables, car pour avancer quand on ne sait pas où l’on va, il faut bien, à chaque intersection, se demander pourquoi, comment, qui, où, pourquoi, comment ? Elle ne nous épargne pas, et après tout pourquoi le ferait-elle. Elle ne l’a pas été, elle s’est heurtée à la réalité de la junte, à celles des Argentins encore troués de ces années passées sous l’aile noir du Condor. Les viols, les enlèvements, la picana, les fractures, le Pentothal. La formation par les généraux français, bien aguerris par la guerre d’Algérie et ravis de partager leurs méthodes. L’internationale de la terreur. En parcourant Buenos Aires, Émilienne Malfatto est à l’affût, elle guette les silences et les cris étouffés. Comment une ville absorbe-t-elle le sang ? Résonne-t-elle des absents ? Ou bien même là, il y a des trous noirs ? Que se passe-t-il quand le massacre de son propre peuple devient un sujet de débats, de questionnements.

Les photographies de Rafael Roa viennent souligner son texte, poésie parlante comme un fil de pensées qui se déroule, se faufilent et s’effilent au fil des entretiens et tandis qu’elle remonte l’avenue Libertador, la calle Peru et les rives du Rio de la Plata. Autre regard sur cette histoire qui, si elle est difficile à raconter, l’est encore plus à montrer. On peut afficher la torture, les corps les blessures le sang, mais ici ce que l’on veut ramener à la surface ce sont les absents, les inexistants, les parfois et peut-être un jour apparaissants. Images d’archives, portraits des mères, grands-mères, enfants retrouvés. Bouts de murs, de place, siège d’avion. Parfois détachés de leur contexte, pris pour ce qu’ils sont, un fleuve, une rive, une route, entrant en résonance avec les entretiens, les témoignages, les photographie se chargent tour à tour de marquer la parole, de sous-tendre l’étrange, l’insaisissable, l’incompréhensible pourtant bien réel.

S’il est important de continuer encore et toujours de raconter les oppressions, les terreurs et les dictateurs, il y a des moments où cela devient primordial. L’Argentine aujourd’hui a fait un choix, vu d’ici improbable. Mais ce ne sont pas les premiers, et tout autour, ailleurs, et chez nous aussi, des bulles nauséabondes remontent, éclatent et nous contaminent doucement mais sûrement, s’insinuant dans les maillons indispensables et si fragiles de notre unité, de notre humanité collective. Le livre d’Émilienne Malfatto et Rafael Roa arrive non seulement à un moment décisif, mais sa puissance en fait un récit indispensable sur la mémoire, son évanescente permanence, la force des combats et la vaillance de ces femmes impressionnantes, ces mères et grands-mères, folles de la place de Mai, dont on doit faire nôtre leur acharnement et leur dignité, qui ont fini par faire éclater de nouveau la porte qui voulait garder caché, dans l’oubli et une honteuse honte inversée, l’horreur de la dictature.

Éditions du Sous-Sol

176 pages

(un aparté, pour sérendipiter comme le dirait Curiosithèque, sur le titre magnifique et un peu énigmatique de ce livre, qui fait résonner en moi un autre titre, similaire, reflet d’une autre époque et pourtant avec de nombreux points communs. Alors si celui-ci te plaît, de titre, tu devrais aller jeter un œil ou une oreille à Nous cheminons entourés de fantômes aux fronts troués, de Jean-François Vilar. Une citation de Natalia Sedova, veuve de Trotsky pour un roman noir sublime, dont la structure, tiens, me fait aussi penser, même si ça n’a rien à voir mais un peu quand même, à Austral, de Carlos Fonseca. En attendant la prochaine boucle.)