Une belle-mère dangereuse, un tunnel qui apparaît mystérieusement au milieu d’une route, un jardin qui remue les souvenirs, des corneilles de Noël, des automates plus désirables que des humains, des dragons assassinés, un dieu à marier, et du givre paralysant…

Voici, tout en vrac insensé, quelques éléments des douze nouvelles qui composent le recueil Le jardin des silences. Ces nouvelles portent toutes le miroir des pensées et ressentis intimes de leurs protagonistes. Du conte classique au conte gothique, Mélanie Fazi visite un large éventail de la littérature fantastique et nous présente douze histoires, douze portraits de femmes (principalement), d’hommes et d’enfants confrontées à une déchirure ou un changement dans leur quotidien.

On y retrouve des éléments emblématiques du genre, comme l’humanisation d’automates, l’apparition de lieux mystérieux dans le quotidien, l’image du double ou encore l’irruption de créatures étranges, bien évidemment.

« Petite, les visites du Ferme-l’œil m’intimidaient. Perché au bord de mon lit ou sur ma table de chevet, il racontait des histoires aussi prenantes que dérangeantes ou m’entraînait dans des promenades dont je ne savais ensuite si je les avais rêvées. Il les avait peut-être simplement semées dans ma tête en agitant un grand parapluie couvert d’images mouvantes. Au matin, il m’en restait des impressions tenaces. Des visions oniriques, des jeux de langages, des récits où princes et princesses triomphaient d’épreuves insensées.

Swan le bien nommé

Ses histoires étaient parfois cruelles. J’ai appris depuis que la vie sait l’être aussi. »

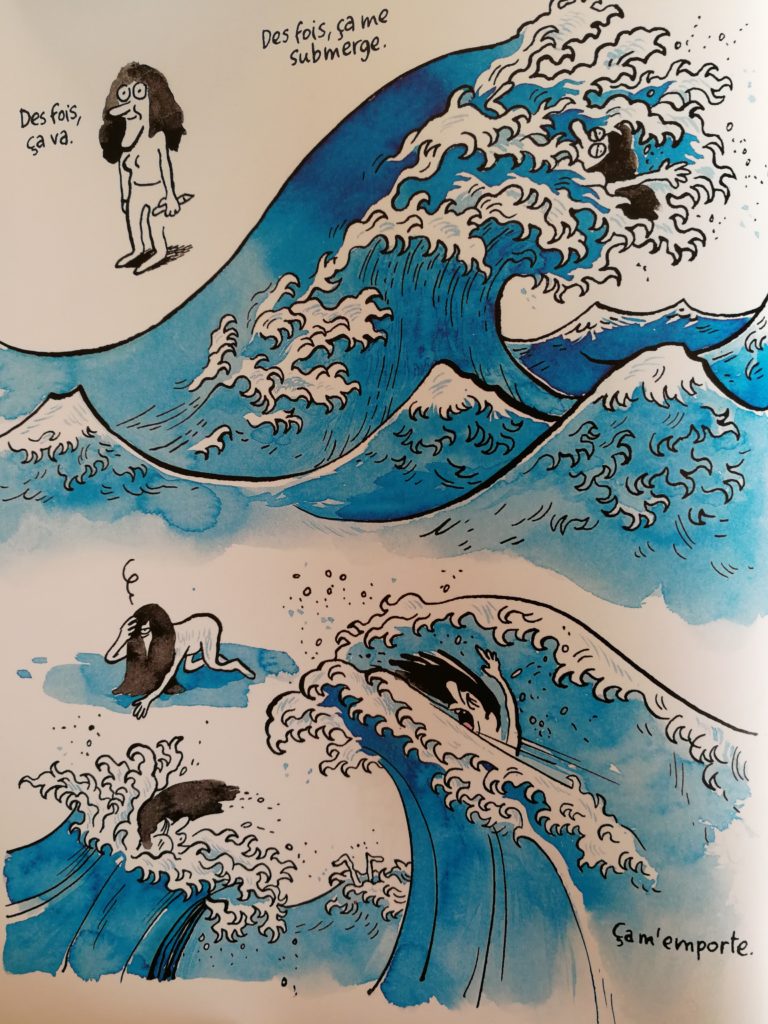

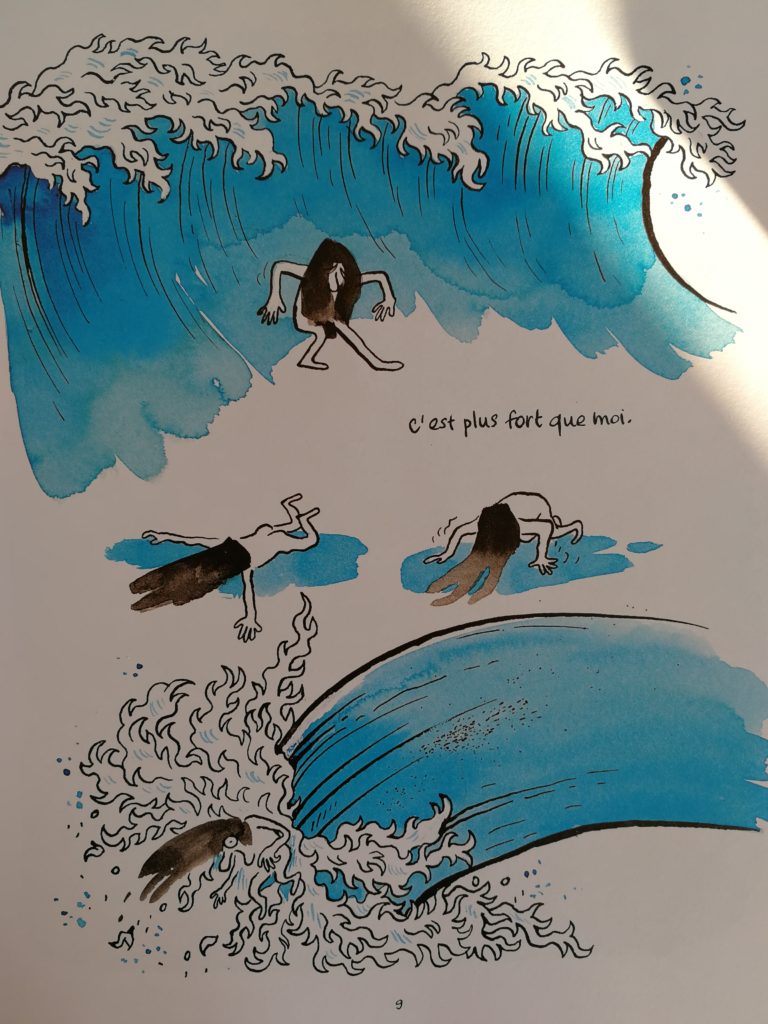

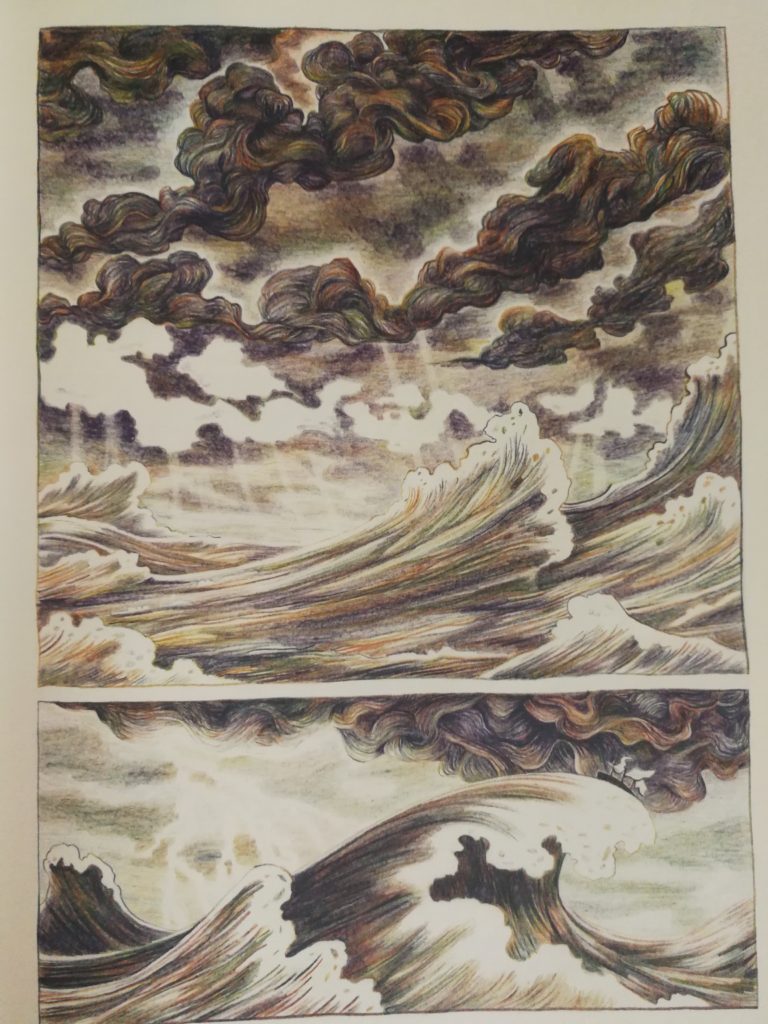

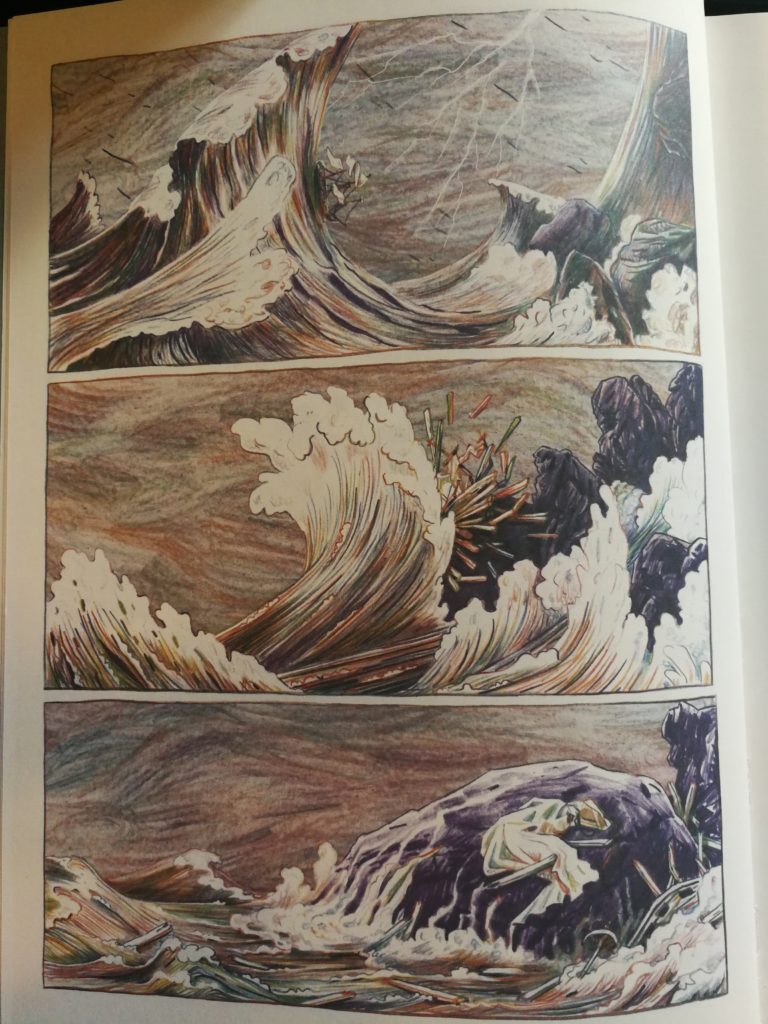

Baignant dans une noire mélancolie, les personnages se débattent avec leurs peines, leurs regrets, leurs doutes et leur fragilité. Que ce soit un père gérant tant bien que mal la relation avec sa fille suite à son divorce, une jeune femme luttant contre la violence de son passé, ou cette autre, dépossédée petit à petit de sa vie, les relations familiales, le lien à l’autre, le lien à soi sont prédominants et emmènent les personnages dans les situations les plus périlleuses. Il faudra alors choisir, accepter, se confronter à l’incompréhensible, trouver les ressources et la force pour survivre, comprendre, ou se laisser entraîner dans l’obscurité.

Quelques éclats de lumière s’échappent, avec Un bal d’hiver ou encore L’arbre et les corneilles, qui racontent les traditions, le deuil et le changement avec une émotion lumineuse. La superbe L’été dans la vallée, également, sur la détermination et les sacrifices parfois nécessaires à l’émancipation et la liberté, et la nouvelle finale, Les trois renards, texte musical dur et rayonnant sur l’isolement, la reconstruction. L’autrice nous propose également une immersion plus fantasy, avec Les sœurs de la Tarasque, dans laquelle de jeunes lycéennes attendent de savoir laquelle d’entre elles sera choisie par le dieu Dragon.

« J’ai toujours préféré la dissonance à l’harmonie. Il peut naître de si belles choses du chaos. »

Les trois renards

Avec des postulats de départ parfois très simples, l’autrice déploie des merveilles et montre toutes les possibilités, sans fin, du fantastique. Le changement de vie, les moments de transition, le rapport au passé, au futur et au présent sont autant de moments parfois brutaux qui nous attrapent et nous tirent vers des monstres chimériques ou des endroits sombres et sans repères. Elle créé en peu de mots des atmosphères uniques, donnant à chaque nouvelle une saveur particulière, une musique personnelle qui nous trottera dans la tête une fois l’histoire terminée et ramènera avec elle son cortège de sensations et d’images.

Un excellent recueil, donc, qui montre la vaste palette et le grand talent dans cet art merveilleux et fin de la nouvelle de Mélanie Fazi.

Ici, la chronique de L’année suspendue, texte autobiographique incontournable de Mélanie Fazi!

Folio SF

320 pages