Deux cousines séparées par une dispute entre mères se retrouvent quelques années plus tard ; une chienne seule dans une rue, la nuit ; une passion naissante entre deux jeunes femmes qui n’ont rien en commun ; les premières amours virtuels qui prennent corps, parfois qu’on le veuille ou non et sans que l’on ne sache quel sera ce corps ; une visite bouleversante dans une école du sud ; une question irrépondue sur le stockage des heures perdues en attendant le 29 février ; deux amies inséparables séparées, qui, peut-être vont se retrouver.

Quand j’étais petite, avec ma cousine, on s’embrassait. On jouait à la poupée Barbie, à manger de la terre ou à frapper dans nos mains en chantant. Je passais un week-end sur deux chez elle. On dormait dans son lit. Parfois, on enlevait le haut de nos pyjamas et on jouait à plaquer nos tétons les uns contre les autres, à l’époque ce n’était que deux taches rosées sur un buste plat. On avait toujours été ensemble. Nos mères étaient tombées enceintes à deux mois d’intervalle. Elles nous avaient allaitées en même temps, changées en même temps, on avait eu la varicelle en même temps. Il était presque évident que plus tard on habiterait ensemble et qu’on jouerait à la dînette et à la poupée, cette fois dans la vie réelle. Je croyais que ce serait toujours elle et moi. Mais les adultes abîment tout.

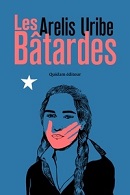

Huit nouvelles pour raconter le Chili à hauteur de jeunes filles et femmes dont le quotidien, morne, semble se limiter à une vie de banlieue grise, un lycée triste et décrépi, des amitiés fortes vouées à se dissoudre dans des injonctions sociales strictes, des amours écrasées par les classes sociales et les avenues qui séparent les quartiers populaires des résidences bourgeoises de Santiago. À l’ombre de la cordillère, le Pacifique n’existe pas et Santiago est une île au milieu d’un Chili lui-même insulaire. Pas de misérabilisme, de défaitisme, de grandes tragédies ici, seulement une vie quotidienne que les narratrices habitent en ayant l’impression qu’une autre vie leur échappe. La vie des établissements privés inatteignables, seule porte vers la réussite sociale, le beau mariage avec un homme blanc, les voyages en Europe. Avec leurs airs de journaux intimes, de confessions sous un arbre à l’oreille d’une amie dont on aurait presque honte du contenu tellement il nous paraît insignifiant et peu intéressant, les nouvelles d’Arelis Uribe racontent les jours ignorés de celles que le Chili met de côté. L’insécurité des rues la nuit qui pousse une jeune étudiante à se reconnaître dans cette petite chienne qui trottine à ses côtés, inconsciente, contrairement à la narratrice, du danger qui la guette. Les écoles délabrées, dans les quartiers populaires de Santiago, de l’Araucanie et d’ailleurs, là où la beauté renversante du paysage tranche avec la pauvreté, le racisme et la violence sociale qui enserrent les filles. La grossesse adolescente qui vient tuer le jeu de l’enfance, les possibilités d’un rêve qui n’existait pas et ancre l’enfermement dans un schéma qui n’en finit plus de se répéter.

En racontant ce qui, pour elles, sont des petites déceptions de la vie, les premiers flirts déçus, le mépris pour les peuples autochtones et les métis qui se glissent jusque dans les conversations d’enfants, elles prennent voix, elles trouvent une parole jusqu’alors étouffée et qui, peut-être, a rejoint le cri de l’estallido social de 2019 dans un souffle rageur. Car les héroïnes d’Arelis Uribe comprennent, consciemment ou non, qu’elles sont prisonnières d’un ogre, de ce système néo-libéral autoritaire dont le Chili ne parvient pas à se libérer, d’un monde dans lequel, pour la majorité, la Bolivie est un ailleurs lointain et l’Araucanie une histoire médiatique de violences. Il suffirait peut-être d’une entorse, d’un coup de tête et de possibles retrouvailles pour prendre en main, ne serait-ce qu’un instant, un peu de pouvoir sur sa vie.

Arelis Uribe donne un porte-voix à ces jeunes femmes, métisses, pauvres ou juste pas assez fortunées pour pouvoir prétendre à autre chose, amoureuses déçues d’avance qui perçoivent leur vie comme insignifiante, et y apporte tout son sens. Elle leur donne, enfin, leur place et leur importance.

Traduit de l’espagnol (Chili) par Marianne Millon

Postface de Gabriela Wiener

Quidam éditeur

113 pages